Au printemps 2024, l’impressionnisme fête ses 150 ans ! Un événement majeur, que le musée d’Orsay a souhaité célébrer en prêtant, parmi sa collection, les œuvres de grands maîtres impressionnistes. Pour l’occasion, et dans le cadre de son exposition « Peindre la nature, Paysages impressionnistes du musée d’Orsay », le MUba Eugène Leroy de Tourcoing accueille près de 60 œuvres d’art issues des collections de l’emblématique musée parisien. Organisée en 5 sections, l’exposition explore les paysages impressionnistes, du début du mouvement, jusqu’à l’après impressionnisme. Retour sur cet art pictural, découverte de l’impressionnisme au MUba de Tourcoing et de quelques toiles à observer jusqu’au 24 juin 2024 !

L’impressionnisme, une nature sauvage

Apparu à la fin du XIXe siècle, le mouvement impressionniste se caractérise par des tableaux de nature en plein air, des couleurs claires, des touches de peinture rapides et juxtaposées. Par ailleurs, Paris et ses environs sont souvent immortalisés à travers des scènes rurales et urbaines. Champs, vergers, potagers et forêts sont ainsi des scènes prisées par de nombreux peintres impressionnistes, passionnés par la nature.

Frédéric Bazille, notamment, explore dès 1865 les sous-bois et les arbres de la forêt de Fontainebleau. Au plus près du réel, celui-ci sublime la splendeur du cadre avec des ombres et une large palette de couleurs.

Capter la nature impressionniste

L’impressionnisme révèle ainsi de nombreux motifs, dont les paysages de campagne, peu à peu métamorphosés à la naissance de l’industrialisation. Dans leurs peintures, les artistes cherchent alors à saisir la vie rurale – de façon réaliste – d’une scène en mouvement.

Camille Pissarro – l’un des précurseurs impressionnistes – révèle par exemple les bords de la Seine à Port-Marly, transformés en lavoir. Au premier plan, on y voit une lavandière, tandis qu’au loin, la fumée d’une usine s’élève vers le ciel nuageux. Les activités du fleuve se dévoilent avec des péniches et des bateaux et retracent ainsi avec réalisme le quotidien d’une époque.

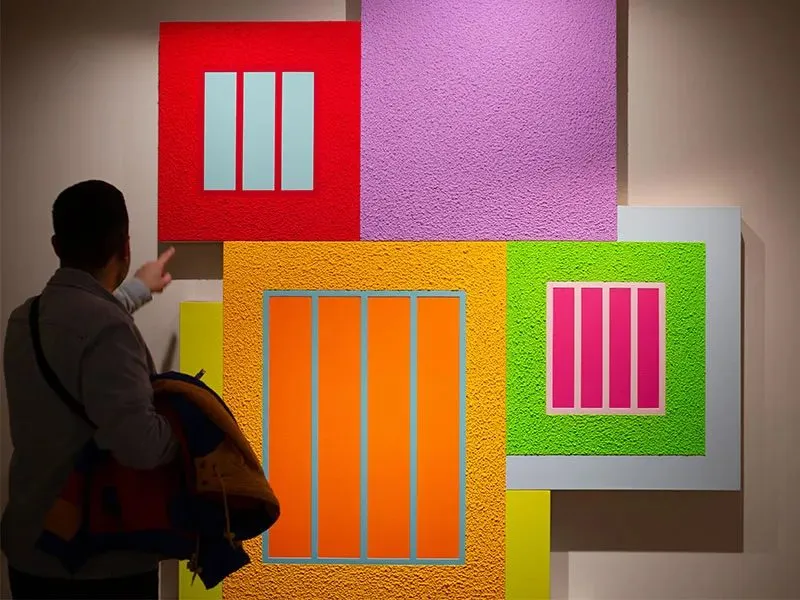

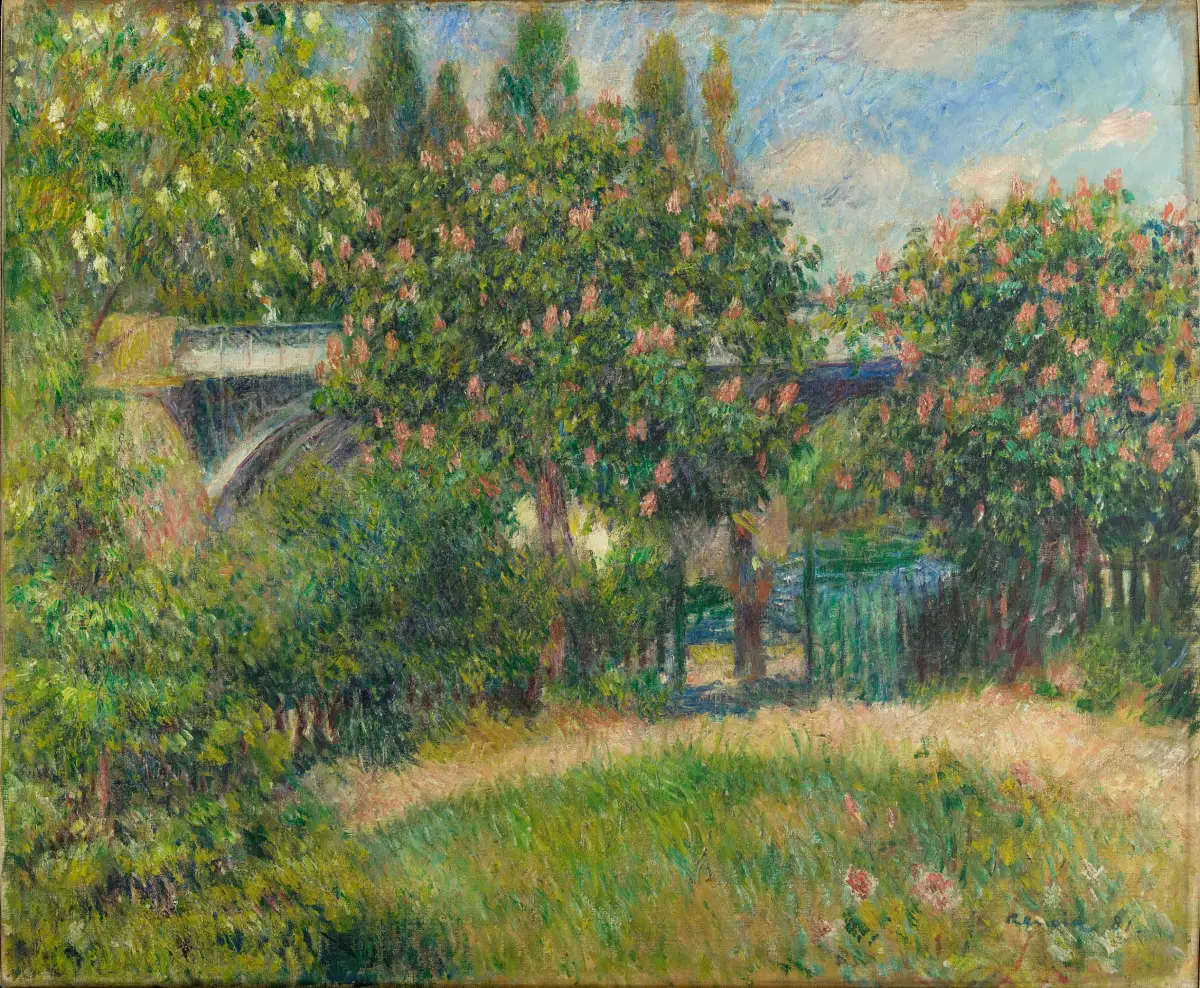

Les jardins d’agrément

La nature, toujours, mais cette fois-ci domestiquée ! En effet, avec le développement de la bourgeoisie au XIXe siècle, des jardins d’agrément voient le jour. Les peintres se fascinent par cette nature nouvelle, prennent plaisir à peindre l’espace de l’intime, à en révéler les couleurs. Parfois, des individus apparaissent même au sein du décor. Comme dans ce jardin à l’esthétique impressionniste, avec ces marronniers en fleurs, mis en peinture par Auguste Renoir.

L’impressionnisme au fil de l’eau

Autre motif majeur du mouvement impressionniste : l’eau et ses mouvements ! En effet, pour traduire les effets de plein air, les peintres prennent plaisir à capter l’instant des bords de Seine.

Dans son œuvre « Argenteuil », Claude Monet utilise par exemple une palette de couleurs neutres et nuancées. L’expression de la lumière, chère aux impressionnistes, se retrouve uniformément dans la toile, depuis le ciel jusque dans la Seine. De même, les mâts du bateau se déforment à la surface de l’eau, semblable à un miroir. Enfin, en arrière-plan, l’artiste dévoile la ville d’Argenteuil sur la gauche et, sur la droite, les collines d’Orgemont.

Une nature surprenante

Surprise de la nature : la Seine, cette fois-ci, est sortie de son lit ! Parmi l’ensemble des toiles impressionnistes à découvrir au MUba Eugène Leroy de Tourcoing, Sisley magnifie une ville submergée et met en parallèle la solidité de la maison à la fluidité d’une eau mouvante. Le paysage transformé par l’inondation révèle alors un regard nouveau sur les rues de Port-Marly, devenues méconnaissables.

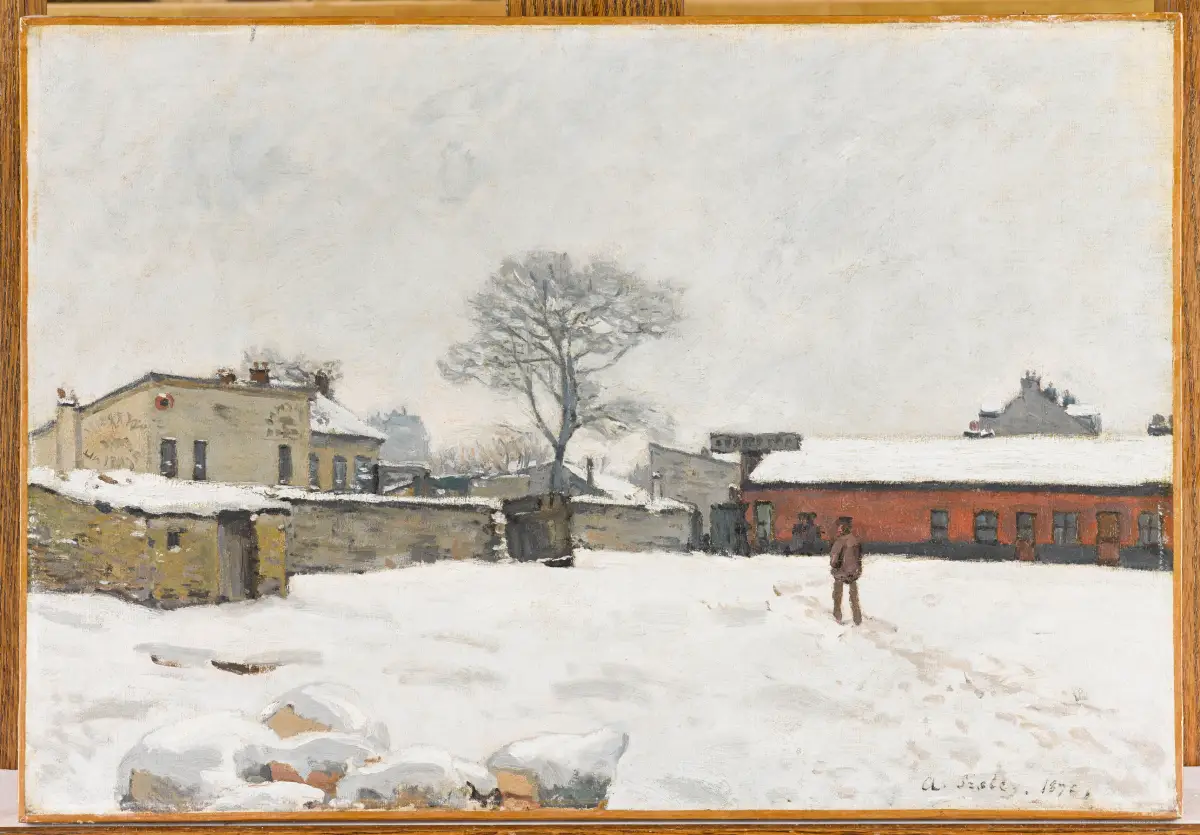

Le défi de la neige chez les impressionnistes

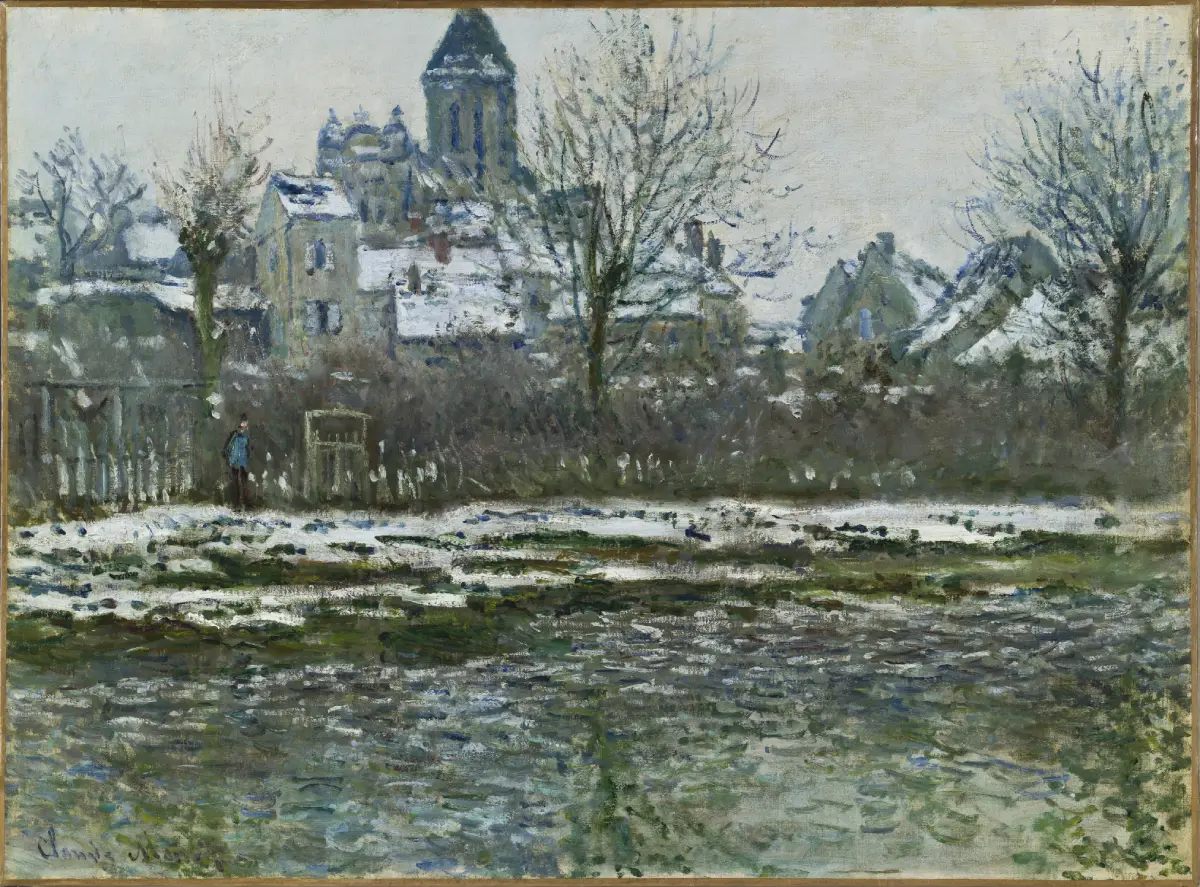

Les changements de luminosité, de saison, de conditions météorologiques fascinent les impressionnistes. Véritable terrain d’expérimentation pictural, la neige rare et éphémère est aussi un défi pour ceux qui cherchent à repousser les limites de la création.

Toile émotionnelle

Les paysages enneigés révèlent aussi parfois l’état d’esprit des artistes. Comme Claude Monet lorsqu’il vit un drame personnel : le décès de sa femme Camille. Ainsi, son œuvre ne traduit pas seulement et uniquement un paysage, les rues de la commune de Vétheuil, un jour de grand froid. Elle est également synonyme de dénuement, de solitude et de recueillement. D’où sûrement aussi, des couleurs plus sombres et inquiétantes.

À l’ère du néo-impressionnisme

Avec les années, les coups de pinceau osent d’autres innovations. Le mélange de couleurs se fait désormais dans l’œil du spectateur. Cette nouvelle technique – nommée « néo-impressionnisme » par Félix Fénéon en 1887 – traduit une recherche de rigueur scientifique. La peinture est alors appliquée sur la toile en points de couleurs pures, avec un choix de couleurs complémentaires.